Un nuovo approccio terapeutico per limitare i danni irreversibili causati dall'infarto miocardico è stato sviluppato presso la Texas A&M University, dove un gruppo di ricerca guidato dal dottor Ke Huang ha messo a punto un dispositivo biomedico capace di rilasciare molecole terapeutiche direttamente nel tessuto cardiaco danneggiato. La tecnologia si basa su un cerotto dotato di micro-aghi biodegradabili che penetrano la superficie del cuore, superando così una delle maggiori sfide nella medicina cardiovascolare: raggiungere efficacemente il muscolo cardiaco lesionato senza diffondere farmaci nell'intero organismo. I risultati dello studio, finanziato dai National Institutes of Health e dall'American Heart Association, sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Cell Biomaterials.

La problematica che i ricercatori hanno affrontato è ben nota in cardiologia. Quando un infarto priva le cellule miocardiche di ossigeno e nutrienti, si innesca una cascata di eventi che porta alla morte cellulare e alla formazione di tessuto cicatriziale. Sebbene questa cicatrice mantenga l'integrità strutturale del cuore, essa non possiede capacità contrattile, costringendo il muscolo sano residuo a compensare con un sovraccarico di lavoro che nel tempo può evolvere verso l'insufficienza cardiaca. Gli approcci farmacologici tradizionali, che prevedono la somministrazione sistemica di molecole immunomodulatrici, hanno mostrato limitazioni significative a causa degli effetti collaterali su organi e tessuti distanti dal sito della lesione.

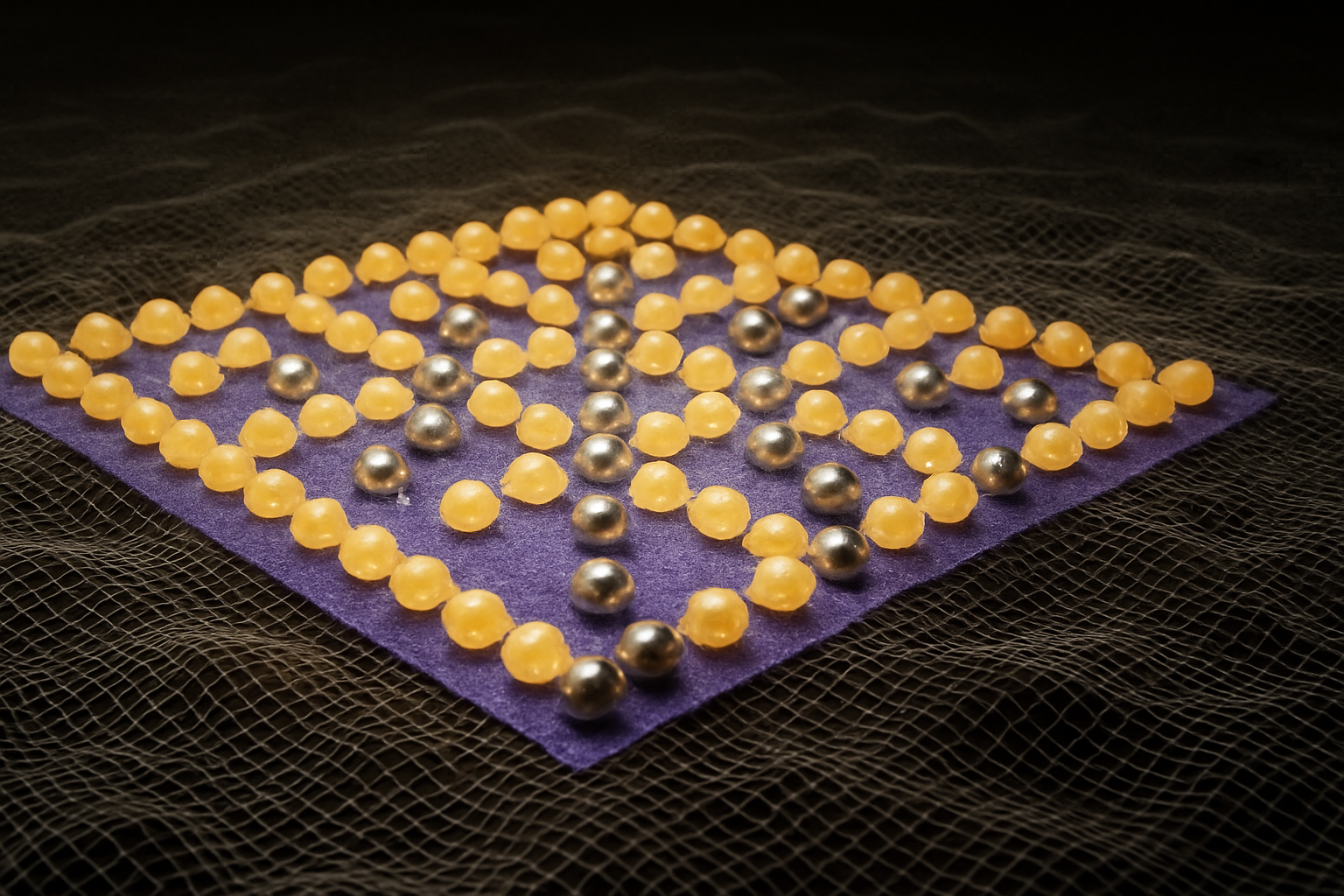

Il dispositivo progettato dal team texano contiene micro-aghi riempiti con nanoparticelle che veicolano interleuchina-4 (IL-4), una citochina nota per il suo ruolo nella regolazione della risposta immunitaria. Quando il cerotto viene applicato sulla superficie del cuore, i micro-aghi si dissolvono gradualmente rilasciando IL-4 esclusivamente nella regione danneggiata. Come ha spiegato Huang, assistente presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, il cerotto funziona come un ponte che consente al farmaco di attraversare lo strato esterno del cuore e raggiungere il muscolo sottostante, normalmente molto difficile da trattare in modo mirato.

Il meccanismo d'azione si fonda sulla capacità dell'IL-4 di modulare il comportamento dei macrofagi, cellule immunitarie che possono assumere fenotipi diversi a seconda dei segnali molecolari che ricevono. In condizioni normali post-infarto, questi macrofagi mantengono uno stato pro-infiammatorio che contribuisce al danno tissutale. L'IL-4 induce invece una transizione verso un fenotipo riparativo, limitando la formazione di cicatrice e creando un microambiente favorevole alla rigenerazione. Secondo Huang, i macrofagi rappresentano l'elemento chiave: possono aggravare l'infiammazione oppure facilitare la guarigione, e l'IL-4 li trasforma in alleati del recupero cardiaco.

Uno degli aspetti più interessanti emersi dalla ricerca riguarda il comportamento inatteso delle cellule muscolari cardiache dopo il trattamento. I ricercatori hanno osservato che i cardiomiociti diventavano più reattivi ai segnali provenienti dalle cellule endoteliali, quelle che rivestono i vasi sanguigni. Questa comunicazione cellulare potenziata potrebbe giocare un ruolo determinante nel recupero a lungo termine della funzionalità cardiaca. Parallelamente, il cerotto ha ridotto i segnali infiammatori prodotti dalle cellule endoteliali stesse, che normalmente contribuiscono all'estensione del danno, e ha incrementato l'attività del pathway NPR1, coinvolto nella salute vascolare e nella funzione cardiaca complessiva.

Attualmente l'applicazione del dispositivo richiede una procedura chirurgica a cuore aperto, una limitazione che il gruppo di ricerca intende superare nelle versioni future. L'obiettivo è sviluppare un sistema di rilascio minimamente invasivo, potenzialmente attraverso un catetere, che renderebbe il trattamento più accessibile e praticabile in contesti clinici diversificati. Huang sta già collaborando con Xiaoqing Wang, assistente di statistica presso il College of Arts and Sciences della stessa università, per sviluppare un modello di intelligenza artificiale capace di mappare le risposte immunitarie e ottimizzare la somministrazione di terapie immunomodulatorie.