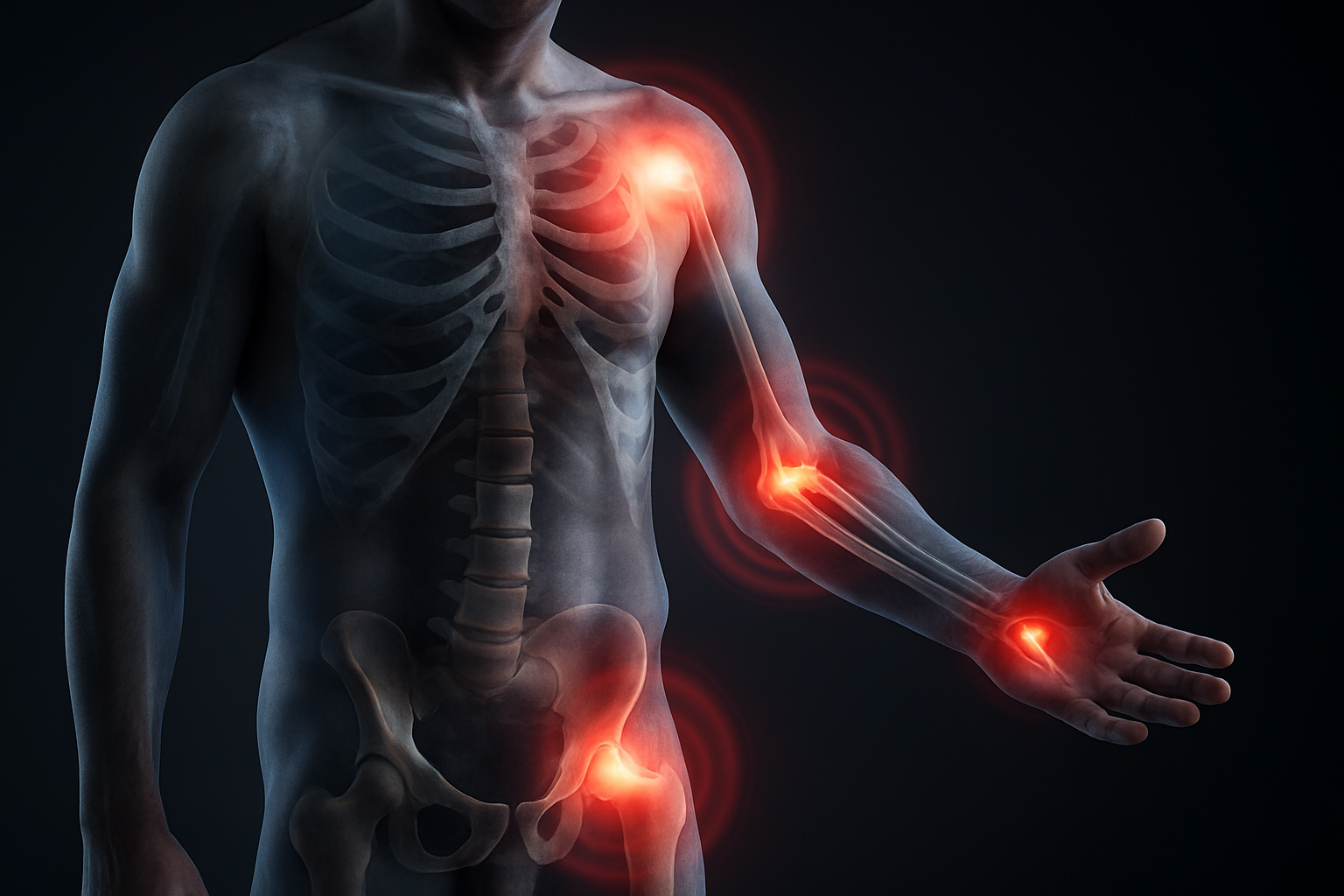

Il lungo enigma dei sintomi persistenti del COVID-19 potrebbe nascondere un elemento finora sottovalutato: la presenza di altre infezioni che, attivate o riattivate durante o dopo l'infezione da SARS-CoV-2, contribuirebbero al quadro clinico debilitante noto come long COVID. Un'ipotesi avanzata da un gruppo internazionale di diciassette microbiologi di primo piano, tra cui ricercatori della Rutgers Health nel New Jersey, suggerisce che affanno cronico, affaticamento estremo e nebbia cognitiva potrebbero non dipendere esclusivamente dal coronavirus, ma da un'interazione complessa con altri agenti patogeni. La proposta, pubblicata sulla rivista peer-reviewed eLife, apre scenari inediti nella comprensione di una sindrome che ha colpito fino a 400 milioni di persone nel mondo.

Maria Laura Gennaro, microbiologa presso la Rutgers New Jersey Medical School e coordinatrice della Microbiology Task Force nell'ambito dell'iniziativa Researching COVID to Enhance Recovery dei National Institutes of Health statunitensi, sottolinea come questo aspetto rimanga largamente inesplorato nel dibattito scientifico. "È una dimensione del long COVID di cui si parla poco", afferma, evidenziando come la ricerca si sia finora concentrata prevalentemente sugli effetti diretti di SARS-CoV-2, trascurando il ruolo potenziale di coinfezioni acquisite prima, durante o dopo l'episodio acuto.

Il caso più documentato riguarda il virus di Epstein-Barr (EBV), l'agente eziologico della mononucleosi infettiva. Circa il 95% della popolazione adulta ospita questo herpesvirus in forma latente, mantenuto sotto controllo dal sistema immunitario fino a quando uno stress immunologico – come un'infezione da COVID-19 – non ne provoca la riattivazione. Uno studio preliminare ha rilevato che due terzi delle persone con long COVID presentavano marcatori di recente attività virale da EBV, con livelli anticorpali proporzionali alla gravità dei sintomi. Ricerche successive hanno confermato l'associazione tra riattivazione di EBV e manifestazioni tipiche del long COVID, in particolare affaticamento cronico e difficoltà cognitive, sintomi che ricordano la sindrome da stanchezza cronica post-virale.

Un altro patogeno sotto osservazione è il Mycobacterium tuberculosis, responsabile della tubercolosi. Circa un quarto della popolazione mondiale ospita il batterio in forma latente, contenuto efficacemente dal sistema immunitario. Le evidenze indicano che l'infezione da SARS-CoV-2 può ridurre le popolazioni di cellule immunitarie che normalmente controllano la TBC, aumentando il rischio di riattivazione. La relazione potrebbe essere bidirezionale: la tubercolosi latente sembra infatti peggiorare gli esiti dell'infezione acuta da COVID-19, creando un circolo vizioso di immunosoppressione reciproca.

La revisione scientifica, che sintetizza dati esistenti e opinioni di esperti, sottolinea l'importanza cruciale della tempistica delle coinfezioni. Infezioni preesistenti possono indebolire le difese immunitarie prima dell'arrivo del coronavirus; infezioni concomitanti possono amplificare il danno tissutale durante la fase acuta; infezioni opportunistiche successive possono sfruttare la disfunzione immunitaria persistente lasciata da COVID-19. Questo ultimo scenario si collega al concetto di "immunity theft" (furto immunitario), secondo cui un episodio acuto di COVID-19 lascerebbe l'organismo più vulnerabile ad altri agenti infettivi per un periodo prolungato.

I dati epidemiologici sembrano supportare questa ipotesi: secondo gli autori della revisione, 44 nazioni hanno documentato incrementi fino a dieci volte superiori nell'incidenza di almeno tredici malattie infettive rispetto ai livelli osservati prima della pandemia. Questo fenomeno potrebbe riflettere sia interruzioni nei servizi sanitari sia un'effettiva maggiore suscettibilità post-COVID alle infezioni, conseguenza della disregolazione immunitaria indotta da SARS-CoV-2.

Se l'ipotesi delle coinfezioni fosse confermata, si aprirebbero prospettive terapeutiche concrete. Antibiotici e antivirali già disponibili potrebbero essere riproposti per trattare specifiche infezioni sottostanti, con trial clinici progettati per verificare se l'eradicazione di questi patogeni migliori i sintomi del long COVID. Un approccio mirato potrebbe finalmente offrire risposte a milioni di pazienti che attualmente non dispongono di trattamenti comprovati, poiché la causa sottostante della sindrome rimane elusiva.

I ricercatori mantengono tuttavia un profilo di cautela scientifica. Gennaro ribadisce un principio metodologico fondamentale: "Tutti l'hanno sentito dire un milione di volte, ma vale la pena ripeterlo: correlazione non significa causalità". Sebbene le connessioni delineate siano biologicamente plausibili e supportate da evidenze preliminari, nessuna relazione causale diretta è stata ancora dimostrata tra una specifica coinfezione e il long COVID. La verifica rigorosa dell'ipotesi richiederebbe ampi studi epidemiologici prospettici e ricerca su modelli animali, quest'ultima ostacolata dall'assenza di modelli sperimentali affidabili che riproducano la complessità del long COVID.

La revisione pubblicata su eLife rappresenta comunque un importante cambio di prospettiva nell'approccio a una sindrome che ha trasformato il panorama della medicina post-pandemica. Oltre a cervello, cuore, polmoni e sistema digestivo – gli organi più frequentemente coinvolti – potrebbe essere necessario considerare l'ecosistema microbico dell'organismo nel suo complesso. Gli autori sperano che il loro lavoro stimoli nuove linee di ricerca capaci di integrare virologia, batteriologia e immunologia per comprendere come le coinfezioni modellino il long COVID. Per i pazienti che convivono quotidianamente con sintomi debilitanti, questa prospettiva scientifica offre la speranza che soluzioni efficaci possano emergere guardando oltre il coronavirus stesso, verso un quadro patogenetico più ampio e complesso.

.jpg)