La ricerca sulle origini molecolari dell'Alzheimer segna un passo avanti significativo grazie alla scoperta di un meccanismo cellulare compromesso che collega una specifica mutazione genetica alla produzione difettosa di strutture cruciali per la comunicazione tra neuroni. Un gruppo di ricercatori dell'Università di Aarhus, in Danimarca, ha identificato come alterazioni nella proteina SORLA influenzino negativamente sia la quantità che la qualità degli esosomi, minuscole vescicole extracellulari che fungono da messaggeri tra le cellule cerebrali. Lo studio, pubblicato sulla rivista Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, apre prospettive inedite sulla comprensione dei processi neurodegenerativi e suggerisce potenziali bersagli terapeutici per una malattia che colpisce oltre 55.000 persone nella sola Danimarca.

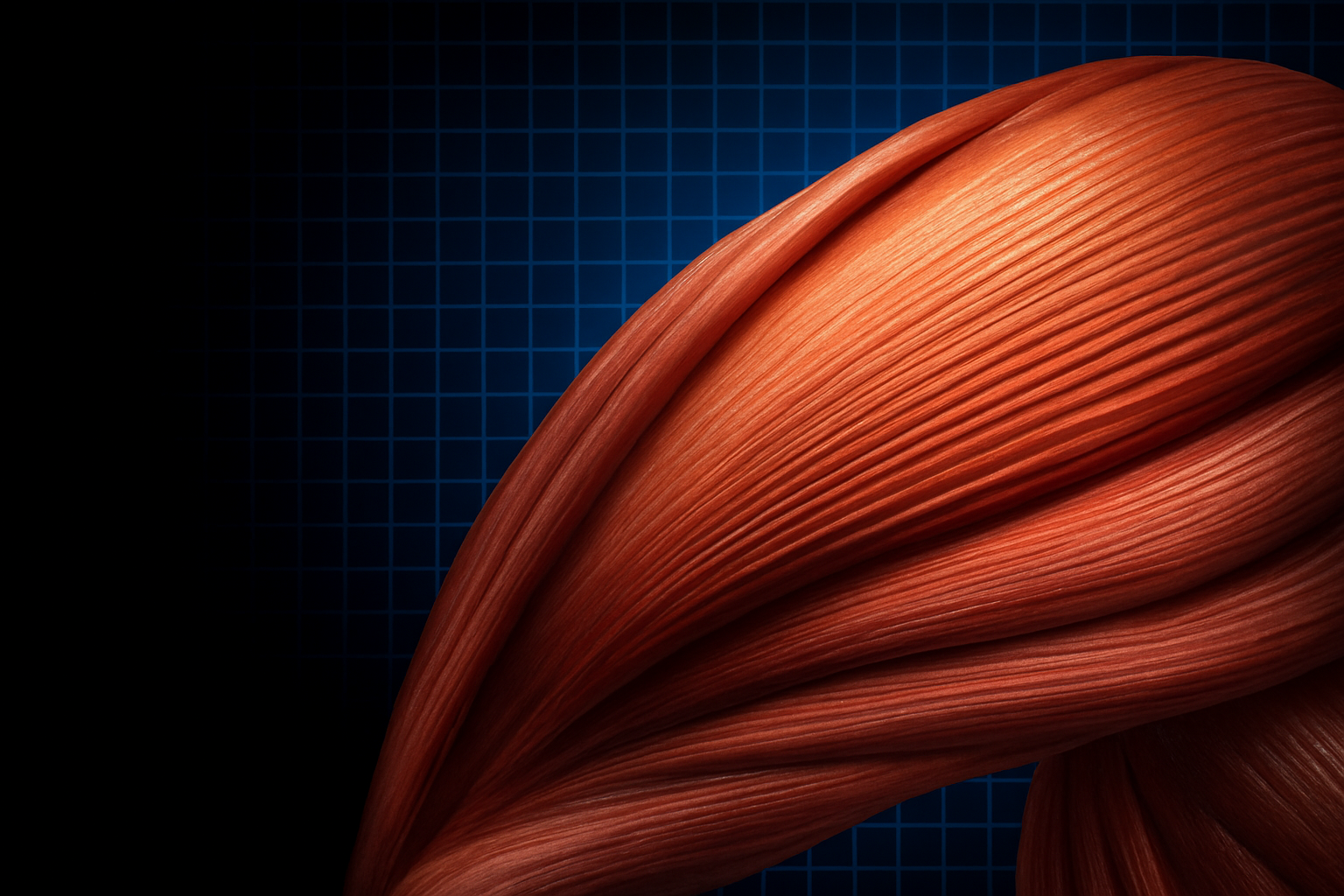

Gli esosomi sono organelli di dimensioni nanometriche, talmente piccoli che milioni di essi potrebbero trovar posto sulla punta di un singolo chicco di riso. Nonostante le loro dimensioni microscopiche, queste vescicole rivestono funzioni biologiche fondamentali: trasportano proteine, acidi nucleici e altre molecole bioattive tra cellule diverse, regolando processi che vanno dalla risposta immunitaria alla plasticità sinaptica. Nel contesto cerebrale, gli esosomi prodotti dalle cellule immunitarie del sistema nervoso centrale, note come microglia, svolgono un ruolo protettivo nel mantenimento dell'omeostasi neuronale e nella modulazione dell'infiammazione.

Il team guidato dal professor assistente Kristian Juul-Madsen del Dipartimento di Biomedicina ha concentrato l'attenzione su Sorl1, uno dei quattro geni principali associati alle forme ereditarie di Alzheimer. Questo gene codifica per la proteina SORLA, coinvolta nel traffico intracellulare di proteine e nella regolazione del metabolismo dell'amiloide-beta, il peptide che si accumula nelle placche caratteristiche della malattia. Quando SORLA presenta una mutazione specifica, il rischio di sviluppare demenza aumenta significativamente, ma i meccanismi molecolari alla base di questa correlazione non erano completamente chiari.

Attraverso esperimenti su colture cellulari, i ricercatori danesi hanno documentato che le cellule portatrici della mutazione producono il 30% in meno di esosomi rispetto alle cellule con la proteina normale. Ma il deficit non è solo quantitativo: gli esosomi prodotti dalle cellule mutate mostrano una capacità funzionale drasticamente ridotta. "Abbiamo osservato che questi esosomi sono significativamente meno efficaci nello stimolare la crescita e la maturazione delle cellule circostanti, con una riduzione dell'efficacia fino al 50% rispetto agli esosomi prodotti da cellule con SORLA non mutata", spiega Juul-Madsen. Questo doppio deficit – numerico e qualitativo – compromette la comunicazione intercellulare essenziale per la salute del tessuto nervoso.

L'importanza di questi risultati risiede nella connessione tra il malfunzionamento degli esosomi e i processi neurodegenerativi. Le cellule immunitarie cerebrali dipendono da una comunicazione efficiente mediata dagli esosomi per coordinare risposte adeguate agli stress cellulari, rimuovere detriti proteici tossici e supportare la sopravvivenza neuronale. Quando questo sistema di comunicazione è compromesso, come avviene nelle cellule con SORLA mutata, si crea un ambiente che favorisce l'accumulo di proteine mal ripiegate, l'infiammazione cronica e la morte neuronale progressiva – tutti segni distintivi dell'Alzheimer.

La metodologia dello studio ha previsto l'analisi comparativa di linee cellulari geneticamente modificate per esprimere varianti mutate di SORLA, confrontandole con controlli che esprimevano la proteina normale. I ricercatori hanno quantificato la produzione di esosomi mediante tecniche di microscopia elettronica e citometria a flusso, mentre la funzionalità è stata valutata attraverso saggi di stimolazione della proliferazione e differenziazione cellulare. Questo approccio multidisciplinare ha permesso di caratterizzare sia gli aspetti quantitativi che qualitativi del deficit esosomiale.

Le implicazioni terapeutiche della scoperta sono molteplici. Juul-Madsen sottolinea che "ora abbiamo l'opportunità di indagare nuovi trattamenti per l'Alzheimer, sia stimolando la funzione di SORLA affinché le cellule producano più esosomi e di migliore qualità, sia puntando su altri recettori noti che possono potenziare la produzione di esosomi". Strategie farmacologiche potrebbero includere molecole chaperon che stabilizzano la conformazione corretta di SORLA, modulatori epigenetici che aumentano l'espressione del gene Sorl1, o approcci di terapia genica per correggere la mutazione nelle cellule più vulnerabili.

Il contesto epidemiologico rende questa ricerca particolarmente urgente. L'Alzheimer rappresenta la forma più comune di demenza senile nei paesi sviluppati, e l'invecchiamento demografico sta amplificando l'impatto sociale ed economico della malattia. Nonostante decenni di ricerca intensiva, le opzioni terapeutiche efficaci rimangono limitate, con la maggior parte dei farmaci approvati che offrono benefici sintomatici modesti senza modificare la progressione della patologia. Identificare nuovi meccanismi patogenetici come quello degli esosomi difettosi offre speranza per lo sviluppo di terapie disease-modifying che possano rallentare o arrestare la neurodegenerazione.

Il prossimo passo per il gruppo di Aarhus sarà validare questi risultati in modelli animali di Alzheimer e, idealmente, in campioni di tessuto cerebrale post-mortem di pazienti con la mutazione SORLA. Sarà inoltre cruciale determinare se interventi che ripristinano la produzione e la funzionalità degli esosomi possano realmente proteggere dalla neurodegenerazione in modelli preclinici. Comprendere la relazione causale tra deficit esosomiali e patologia alzheimer potrebbe aprire la strada a biomarcatori diagnostici precoci basati sull'analisi degli esosomi nel liquido cerebrospinale o nel sangue, permettendo interventi terapeutici prima che il danno neuronale diventi irreversibile.