Si è spento all'età di 93 anni una delle menti più lucide e provocatorie del Ventesimo secolo, il filosofo statunitense John Searle. Sebbene il suo lavoro abbia attraversato la filosofia del linguaggio e fondato la "filosofia della società", il suo nome nel mondo tech è legato a una funzione precisa: quella di ostacolo intellettuale, un correttivo necessario alle ambizioni più sfrenate dei profeti dell'intelligenza artificiale.

La sua scomparsa, annunciata dalla University of California, Berkeley, dove è stato una figura dominante per quasi sessant'anni, giunge in un momento storico in cui le IA generative sembrano aver reso obsolete le sue obiezioni. Ma è davvero così? I moderni chatbot hanno smentito Searle, o al contrario hanno reso la sua critica più urgente che mai, dimostrando che una macchina può apparire geniale senza capire assolutamente nulla?

La stanza cinese

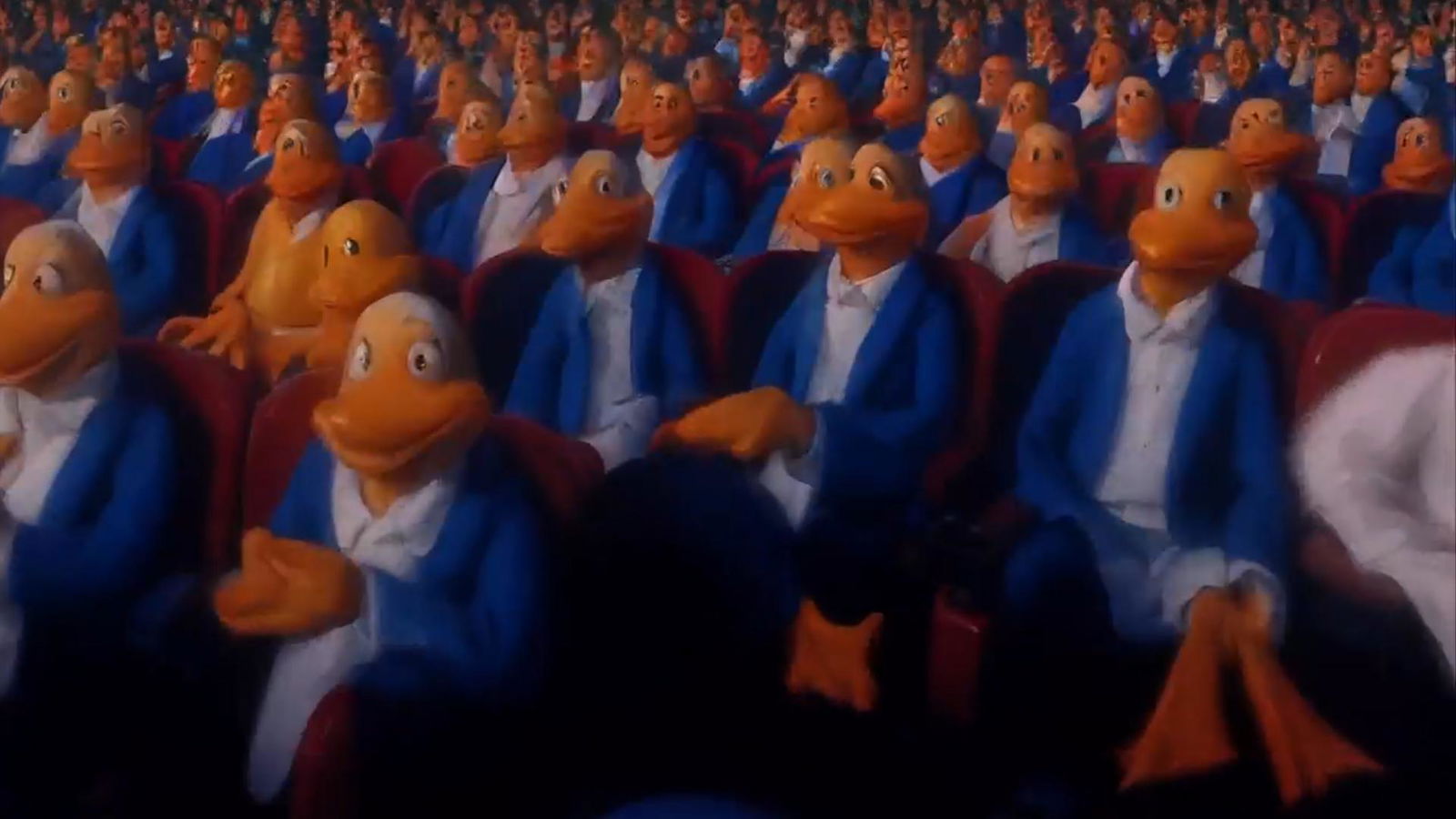

Il suo contributo più corrosivo al dibattito resta l’esperimento mentale della "Stanza Cinese", concepito nel 1980. L'argomento è di una semplicità disarmante: un uomo che non conosce il cinese è chiuso in una stanza. Riceve fogli con ideogrammi (input) e, usando un enorme manuale di regole (programma), li combina per produrre risposte appropriate (output). Per chi è fuori, la stanza "capisce" il cinese. Ma l'uomo all'interno continua a manipolare simboli senza capire il loro significato.

Questa metafora, come spiegato dalla Stanford Encyclopedia of Philosophy, distingue la sintassi (la manipolazione di simboli) dalla semantica (la comprensione del significato). Un computer, per Searle, è condannato a restare sul piano sintattico. Di fronte a modelli come GPT-4, la domanda si ripropone con forza: non stiamo interagendo con una Stanza Cinese su scala planetaria, un sistema che possiede solo un'"intenzionalità derivata", il cui significato dipende interamente dalla nostra interpretazione? La risposta sembra ovviamente sì, eppure è ancora necessario insistere sul fatto che le AI non ragionano veramente.

Searle non era un luddista (non che ci sia qualcosa di male, ma il termine ha un’accezione negativa che è opportuno rifiutare). La sua critica si basava sulla distinzione tra IA debole e IA forte - distinzione che possiamo ritrovare anche della (falsa) dicotomia AGI/ANI.

Accettava l'IA "debole" come strumento potentissimo, ma negava l'IA "forte": l'idea che un programma potesse generare una mente vera, dotata di "intenzionalità intrinseca", cioè di stati mentali che sono riguardo a qualcosa nel mondo. Per Searle, questa era una confusione categoriale, uno scambio tra lo strumento e la mente.

La sua formazione lo aveva preparato a questa battaglia. Allievo a Oxford di J.L. Austin durante la "golden age" della filosofia del linguaggio, Searle aveva assorbito l'idea degli "atti linguistici" (Speech Acts, 1969): il linguaggio non serve solo a descrivere il mondo, ma a compiere azioni ("ti prometto", "vi dichiaro marito e moglie"). Questa visione del linguaggio come azione concreta rendeva ai suoi occhi ancora più assurda l'idea che la pura manipolazione di simboli potesse equivalere alla ricchezza dell'esperienza umana.

Il suo pensiero era unificato da una domanda centrale: come può un universo di particelle fisiche produrre coscienza, linguaggio e società? La sua risposta era che, a differenza della computazione, questi sono fenomeni reali e irriducibili. Sosteneva che persino la nostra realtà sociale – fatta di denaro, governi, proprietà – fosse un fatto oggettivo, creato dalla nostra "intenzionalità collettiva" attraverso il linguaggio. Un uomo che vedeva la realtà umana come una costruzione linguistica non poteva accettare che una macchina priva di mondo potesse replicarla.

Perché una macchina non può pensare

Alla base del suo scetticismo c'era la sua posizione filosofica, il "naturalismo biologico". La coscienza, per Searle, non è un software astratto, ma un fenomeno biologico, un prodotto delle specifiche proprietà del cervello. Un computer può simulare la digestione, ma non digerirà mai una pizza. Allo stesso modo, può simulare il pensiero, ma non accederà mai alla soggettività qualitativa di un'esperienza, al "che effetto fa" essere coscienti.

Questa posizione lo portava a considerare il Test di Turing un'abile illusione. Per Searle, è solo un test di inganno, non di intelligenza. Dimostra l'abilità di una macchina nell'imitare un comportamento, non che essa comprenda ciò che sta dicendo. L'eredità di Searle ci mette quindi in guardia contro la nostra naturale tendenza ad antropomorfizzare la tecnologia, un errore che, come evidenziato da alcuni casi recenti, può ingannare persino gli addetti ai lavori.

Il suo stile da "cowboy" lo ha portato a scontrarsi ferocemente con altri giganti del pensiero. Il suo avversario più noto in questo campo fu Daniel Dennett, secondo cui la comprensione è una proprietà emergente di un sistema sufficientemente complesso, non un misterioso ingrediente extra.

Per Searle, tuttavia, questa posizione equivaleva a negare la realtà soggettiva dell'esperienza in favore di un'illusione computazionale, svuotando di senso il concetto stesso di "comprensione". La parte finale della sua carriera è stata segnata da controversie di altra natura: nel 2019 l'università gli ha revocato lo status di professore emerito a seguito di una violazione delle policy interne legata ad accuse di molestie sessuali.

Questo non cancella la portata del suo contributo intellettuale. Ignorare la distinzione tra simulazione e comprensione ha conseguenze pratiche e profonde, specialmente quando affidiamo a questi sistemi decisioni critiche. Le IA non sono "stupide" in senso comune; sono strumenti di una potenza inaudita. Sono però "stupide" nel senso specifico inteso da Searle: sistemi privi di vera intenzionalità. L'eredità che ci lascia è un vaccino intellettuale le cui radici affondano proprio nella sua prima filosofia: solo chi agisce nel mondo con uno scopo, come in un "atto linguistico", può generare un significato reale. Il resto, ci ha insegnato, è solo una sofisticata imitazione.

.jpg)