Le statistiche parlano chiaro: in Italia, otto persone su dieci rischiano il burn-out e il 56% della popolazione si sente costantemente sotto pressione per la mancanza di tempo. Dietro questi numeri si nasconde una realtà che sta ridefinendo il panorama lavorativo contemporaneo, dove la cronopenia – la sensazione persistente di non avere mai tempo sufficiente – è diventata il denominatore comune di una generazione intera. Quello che emerge è un paradosso inquietante: più cerchiamo di essere produttivi, più diventiamo inefficienti.

Il miraggio dell'iperconnessione

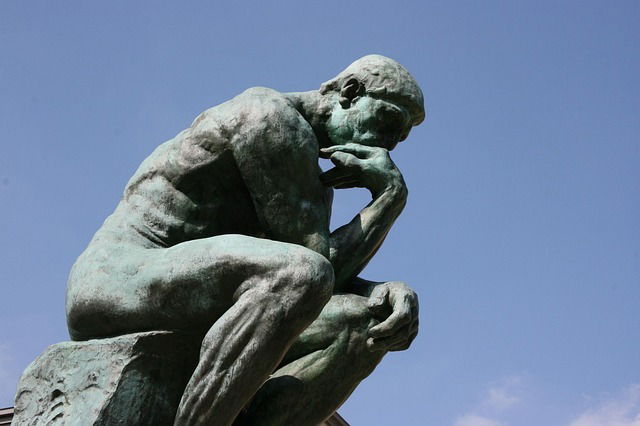

La cultura del "sempre connessi" ha trasformato le nostre giornate in una rincorsa infinita tra notifiche, email e videochiamate. Come una moderna versione del mito di Sisifo, ci troviamo intrappolati in un ciclo dove ogni messaggio risposto ne genera altri tre, ogni riunione programmata richiede una riunione preparatoria. Il multitasking – un tempo celebrato come competenza essenziale – si rivela oggi per quello che è realmente: un'illusione cognitiva che frammenta l'attenzione e deteriora la qualità del lavoro.

L'effetto dopamina generato dalla continua stimolazione digitale crea una vera e propria dipendenza. Ogni ping del telefono, ogni notifica che lampeggia sullo schermo, attiva il sistema di ricompensa del cervello in modo simile a quanto accade con i social media. Il risultato è che il 46% degli italiani considera la gestione del tempo come simbolo di successo, confondendo però velocità con efficacia.

Quando il benessere diventa produttività

Le conseguenze di questa corsa contro il tempo si manifestano in modo tangibile: il 31,8% della popolazione italiana vive una condizione di percepito esaurimento dell'energia, mentre il turnover aziendale legato al desiderio di disconnessione ha raggiunto il 34%. Non si tratta solo di numeri, ma di vite umane che cercano disperatamente un equilibrio perduto. La produttività reale nasce dal riposo, non dall'attività frenetica.

Alcune organizzazioni lungimiranti stanno sperimentando le Deep Work Hours, finestre temporali sacre dove riunioni e notifiche vengono bandite. Questi momenti di concentrazione profonda permettono di recuperare quella dimensione del lavoro che la frammentazione digitale aveva fatto scomparire. Il risultato? Un miglioramento qualitativo che compensa ampiamente la riduzione quantitativa delle ore operative.

La rivoluzione generazionale

La Generazione Z sta ribaltando completamente le priorità lavorative tradizionali. Secondo il Fondo Monetario Internazionale e un report Deloitte, l'80% dei giovani lavoratori mette la salute mentale e il benessere al primo posto, invertendo una tendenza che per decenni aveva visto le nuove generazioni disposte a sacrificare tutto sull'altare della carriera. Questa inversione di rotta rappresenta un segnale inequivocabile: il modello lavorativo attuale è insostenibile.

Le aspettative nei confronti dell'intelligenza artificiale riflettono questa nuova mentalità: non più un strumento per intensificare la produttività, ma un alleato per liberare tempo prezioso. Tuttavia, senza un cambio culturale profondo, l'IA rischia di diventare l'ennesimo acceleratore di un sistema già saturo.

Il paradosso del tempo ritrovato

La domanda che emerge spontanea è se saremo davvero capaci di utilizzare saggiamente il tempo che la tecnologia ci restituirà. La storia recente suggerisce cautela: ogni innovazione che prometteva di semplificarci la vita ha finito per complicarla ulteriormente. L'email doveva ridurre la burocrazia, gli smartphone dovevano renderci più liberi, i software di produttività dovevano eliminare le inefficienze.

La vera sfida non è tecnologica, ma culturale. Richiede il coraggio di riconoscere che l'essere sempre occupati non è sinonimo di essere utili, che la visibilità costante non equivale alla professionalità, che il valore di una persona non si misura dalla sua reperibilità ventiquattr'ore su ventiquattro. Solo così potremo trasformare la cronopenia da malattia del nostro tempo a ricordo di un'epoca in cui confondevamo l'agitazione con l'azione.