L'industria delle truffe digitali ha raggiunto una maturità tecnica che sarebbe stata impensabile solo pochi anni fa, trasformandosi da un fenomeno marginale a una vera e propria economia parallela. Se in passato bastava riconoscere un'email scritta male o un link palesemente sospetto, oggi ci troviamo di fronte a operazioni criminali che sfruttano intelligenza artificiale, ingegneria sociale raffinata e una conoscenza approfondita dei comportamenti umani. Il risultato è un ecosistema di frodi così sofisticato da mettere in difficoltà anche gli utenti più esperti, costringendoci a ripensare completamente le nostre strategie di difesa.

La personalizzazione della frode: il crimine diventa sartoriale

Il salto qualitativo più significativo riguarda l'abbandono dell'approccio "a tappeto" in favore di strategie mirate. I criminali non si limitano più a inviare migliaia di email identiche sperando che qualcuna vada a segno. Oggi studiano le loro vittime, raccolgono informazioni da social network e fughe di dati, costruiscono profili dettagliati e confezionano truffe su misura. Questa evoluzione ha dato vita al cosiddetto phishing 2.0, una categoria di attacchi che sfrutta canali diversificati: dalle telefonate ai messaggi WhatsApp, dai deepfake vocali alle false richieste di assistenza.

La trasformazione più inquietante riguarda proprio il rapporto tra truffatore e vittima. Non si tratta più di un'interazione fredda e impersonale, ma di vere e proprie relazioni costruite ad hoc, dove il criminale si presenta come un operatore bancario premuroso, un collega in difficoltà o un recruiter con un'offerta allettante. Questa dimensione relazionale rende le truffe incredibilmente più efficaci e difficili da riconoscere.

Quando la tecnologia amplifica l'inganno

Il caso più eclatante di questa evoluzione tecnologica è rappresentato dai deepfake vocali, una tecnica che ha già causato perdite milionarie. Nel marzo 2024, la multinazionale Arup è stata truffata per 25 milioni di dollari attraverso una telefonata in cui il CFO ha ricevuto istruzioni da quella che credeva essere la voce del suo superiore europeo. La voce era indistinguibile dall'originale, il tono professionale e convincente, l'urgenza della richiesta plausibile.

Questa tecnologia, originariamente sviluppata per applicazioni legittime come il doppiaggio e l'accessibilità, richiede oggi solo pochi secondi di registrazione audio per clonare perfettamente una voce. I criminali attingono da video aziendali, conferenze online, interviste pubbliche per creare librerie vocali che poi utilizzano per costruire conversazioni completamente false ma incredibilmente credibili.

Il ritorno della voce come arma di persuasione

Parallelamente alla sofisticazione tecnologica, assistiamo a un ritorno massiccio del vishing tradizionale, quella forma di truffa telefonica che sembrava superata ma che invece sta vivendo una seconda giovinezza. I dati parlano chiaro: secondo il Federal Trade Commission americano, nel 2024 le truffe telefoniche hanno causato perdite per quasi 90 milioni di dollari negli Stati Uniti, mentre in Italia l'85% delle frodi bancarie inizia con una telefonata.

Il segreto del successo di questa tecnica apparentemente antica risiede nella sua capacità di creare un senso di urgenza e autorevolezza. Il truffatore si presenta come un operatore della banca che ha individuato movimenti sospetti, un tecnico che deve risolvere un problema di sicurezza, un funzionario che deve verificare dei dati. La conversazione viene condotta con professionalità, spesso utilizzando numeri con prefisso italiano per aumentare la credibilità.

L'inganno del numero verde: il callback phishing

Una delle tecniche più raffinate del phishing 2.0 è il cosiddetto callback phishing, che ribalta completamente la dinamica tradizionale della truffa. Invece di spingere la vittima a cliccare su un link, i criminali inviano email apparentemente innocue che simulano fatture, avvisi di rinnovo o addebiti non autorizzati, fornendo solo un numero di telefono per "chiarimenti".

Quando la vittima chiama, trova dall'altra parte un call center perfettamente organizzato, con operatori preparati che la guidano verso l'installazione di software di accesso remoto o la condivisione di credenziali. Il gruppo Luna Moth ha perfezionato questa tecnica nelle campagne "BazarCall", riuscendo a compromettere intere reti aziendali fingendosi servizi di assistenza per abbonamenti a piattaforme streaming o antivirus.

WhatsApp: la nuova frontiera dell'inganno digitale

L'esplosione del phishing via WhatsApp rappresenta forse la frontiera più insidiosa di questa evoluzione criminale. La popolarità universale dell'applicazione, combinata con la sensazione di informalità e sicurezza che trasmette, ne fa il canale perfetto per truffe sofisticate. I messaggi possono presentarsi come offerte di lavoro, avvisi di spedizione, promozioni esclusive o richieste di aiuto da contatti apparentemente compromessi.

In Italia, durante l'estate 2024, si è registrata una massiccia ondata di truffe lavorative su WhatsApp, con finti recruiter che contattavano le vittime sostenendo di aver ricevuto il loro curriculum e invitandole a proseguire la conversazione per discutere opportunità professionali. La familiarità del canale abbassa le difese, rendendo le persone più propense a condividere informazioni personali o finanziarie.

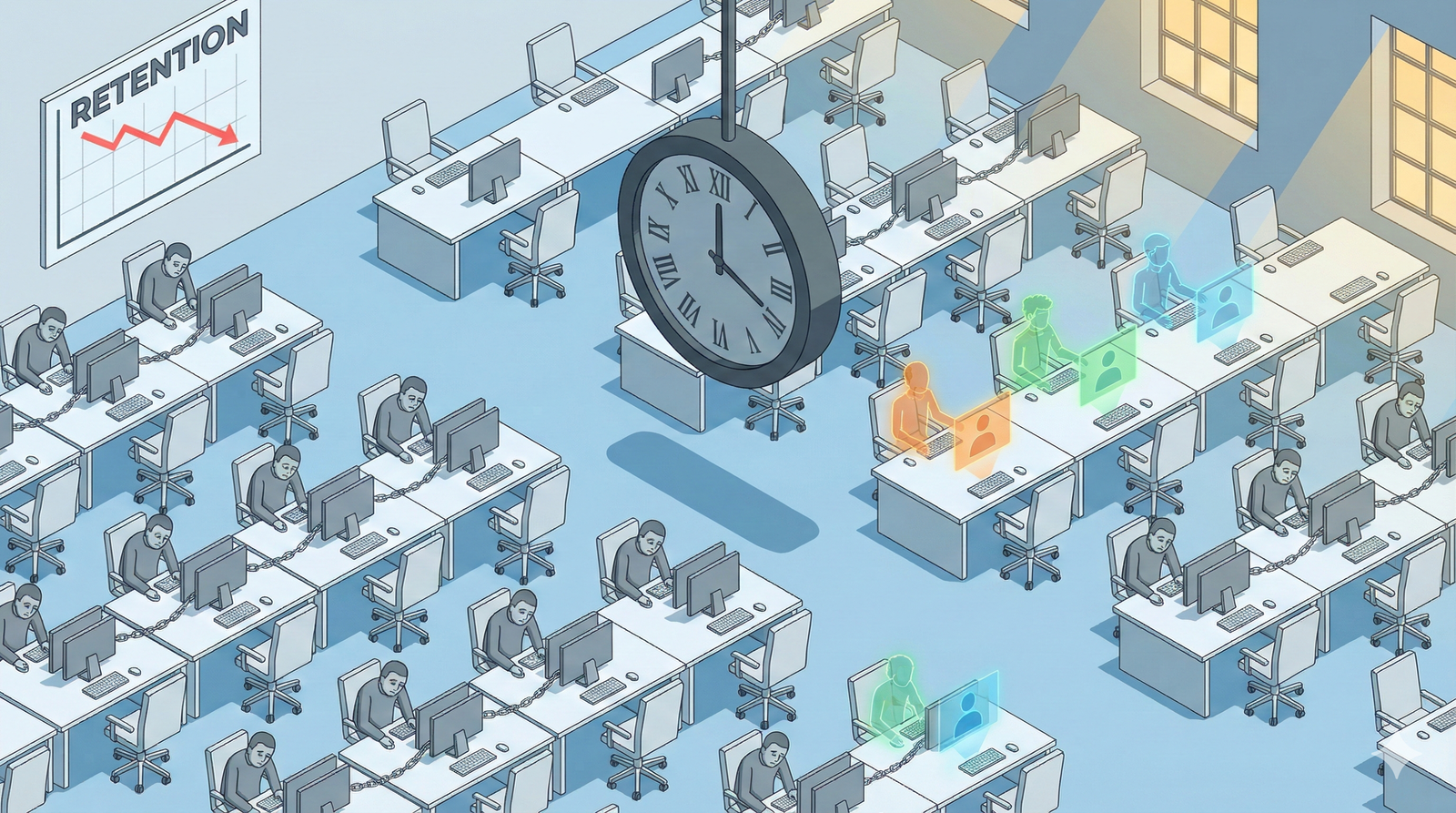

Costruire una nuova cultura della sicurezza

Di fronte a questo scenario in continua evoluzione, la tradizionale educazione alla sicurezza informatica risulta insufficiente. Non basta più installare antivirus o aggiornare i sistemi: serve sviluppare una nuova forma di consapevolezza critica che tenga conto della dimensione umana e relazionale delle minacce moderne.

La difesa più efficace contro il phishing 2.0 si basa su principi semplici ma rigorosi: verificare sempre l'identità del chiamante attraverso canali indipendenti, non fornire mai informazioni sensibili a seguito di contatti non sollecitati, mantenere uno spirito critico anche di fronte a richieste apparentemente legittime. Nel caso di presunte comunicazioni da colleghi o superiori, è fondamentale confermare attraverso un secondo canale prima di intraprendere qualsiasi azione, soprattutto se coinvolge trasferimenti di denaro o accessi a sistemi aziendali.

La battaglia contro il phishing 2.0 si gioca quindi su un terreno nuovo, dove la tecnologia è solo uno degli strumenti in campo. Il vero campo di battaglia è la mente umana, con le sue tendenze alla fiducia, all'autorità e all'urgenza. Solo sviluppando una cultura del dubbio costruttivo e della verifica sistematica potremo mantenere un passo di vantaggio su criminali sempre più sofisticati e organizzati.